行走的思政课:吉林大学“基础”课体验式教学明理动情

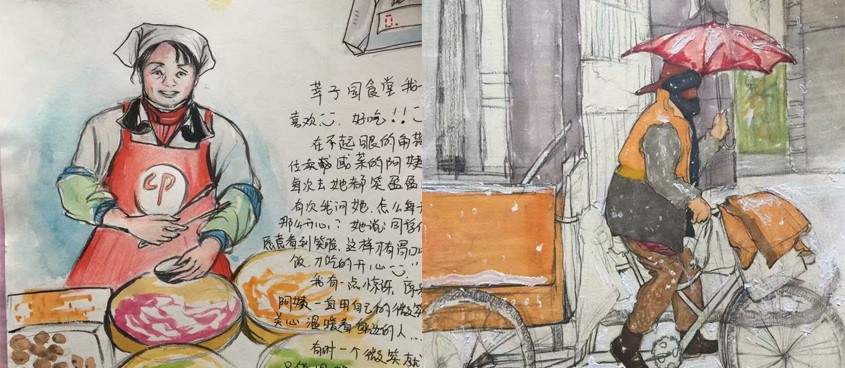

“在莘子园食堂不起眼的角落,有一位卖咸菜的阿姨,每次见她都笑盈盈的。有一次我问她,怎么每天都那么开心?她说,同学们愿意看到笑脸,这样才有胃口吃饭,才吃得开心。我有一点惊讶,原来阿姨一直用自己的微笑关心、温暖着身边的人……有时,一个微笑就足够温暖人心了,谢谢阿姨。”文字旁边画着一位站在咸菜盆后边、衣着整洁、笑容和善的食堂阿姨。这幅图文是艺术学院2016级郑雪芳手绘的思想道德修养与法律基础课(以下简称“基础”课)-“社会公德随手拍(画)”作业。除了郑雪芳的画像,作业中还有寓意深刻的漫画组图,街边巷尾的公益摄影,特色实践活动展示……图文并茂的形式,活泼生动的话语和情感真挚的互动交流,吉林大学“基础”课体验式教学让学生们觉得有趣、有味、有意义。

尊重学生,课堂深化“双主体”

“从第一节课开始,我便喜欢上了知性、爱笑的石老师和她的课。她的谆谆教诲让我更加坚信,心存善意地对待世界是一种态度,无论世界怎样,我自温柔相待。”从初中就开始寄宿的郑雪芳,比其他同学更能体会人际之间的冷暖亲疏。“基础”课给了她一个梳理和表达感触的平台,让她记录下与食堂阿姨的温暖邂逅,并以此感染更多的人。

布置这项作业的“基础”课教师、马克思主义学院“基础”课教研室主任石瑛老师被学生们的作业深深地打动了。她说:“学生们画得好,写得更好,每一份作业都是一份独立的思考、真实的感悟,这是我们在体验式教学中最想达到的效果。”

石瑛老师介绍,高校思想政治理论课是大学生思想政治教育和培育践行社会主义核心价值观的重要阵地和主要渠道,恰如习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话中强调,要努力做到“因事而化、因时而进、因势而新”,切实加强思政课教育的亲和力和针对性。吉林大学“基础”课以“双主体”教学理念为理论基础,将“体验式”教学模式融入课堂教学之中,大力推行教学改革,成效显著。2007年被评为国家级精品课,2010年被评为吉林省优秀教学团队,2013年获吉林省优秀教学成果一、二等奖各一项,2014年入选吉林大学首批慕课,2016年首次尝试开设吉林省内跨校慕课……

“体验式教学尊重学生的表达,关注学生内心世界,既明理,又动情;既仰望星空,又脚踏实地,让学生动脑、入心,能够正确处理基本理论与具体情境、理论认同与行为养成之间的关系。”石瑛老师回顾自己的“基础”课教学实践,感慨地说:“生活是课堂教学的来源,课堂教学是生活的延展。只有让学生们有理论、有体验、有梦想、有收获,‘基础’课才能真正发挥作用。”多年来,她按照体验式教学“导入启动—活动体验—反思分享—总结提升”的模式设定,先后组织学生开展校内外调研、“我心中的社会主义核心价值观”、“晒梦想”等主题活动,并鼓励学生们通过视频、音频、PPT、图片、文字等多种形式,总结、汇报、展示自己的实践成果,实现了教师和学生两个主体的双向平等、互动、能动和促动。

信任学生,课堂蕴含“新天地”

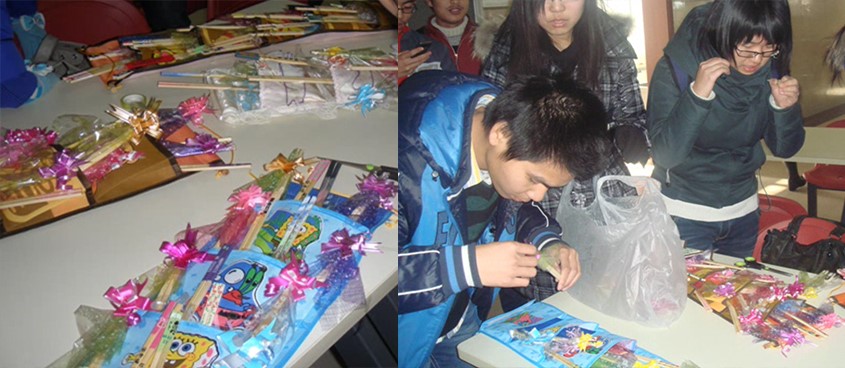

吉林大学中心校区“三教”一楼大厅的一角,有个由学校向日葵社团设置的“自助爱心义卖架”。师生们自助投币购买标注好价格的文具。向日葵社团原负责人左琦同学告诉记者,义卖的收支有详细记录,所得收益全部通过有效途径捐赠出去。除了义卖,他们还定期开展关注自闭症儿童、短期支教、关爱孤寡老人等活动。经过几届学生的努力,社团也在不断地壮大,积极地传递正能量。而这个社团,最初就诞生于马克思主义学院朱翠微老师的“基础”课上。

“每次路过那里的时候,我都会很自豪地告诉别人,这是我的学生弄的!”2016年是朱翠微老师在“基础”课课堂上走过的第10个年头。在十年的“基础”课教学中,她始终坚信一个朴素的想法:道德、思想政治素养不仅是教授出来的,更是引导学生在实践中摸索出来、感受到的。因此,每学期的“基础”课之初,她都会事先提出选题范围、公布任务要求,采取分组实践、集中汇报、公开评分的形式,鼓励学生们用一个学期的时间去完成一项实践任务。分组时,她会随意指定负责人,让每个人都有锻炼机会。评分时,她当堂公布成绩,营造公平、公正、公开的环境。“事实证明,学生的潜力是无穷的。”对学生的信任让朱翠微老师收获了很多惊喜。

“朱老师的课改变了我对‘基础’课的刻板印象。”担任学生负责人的物理学院2016级刘伟豪对朱翠微老师的体验式教学方式很认可,他说:“选定学生负责人的形式,对于我们来说是一种锻炼,尤其对本来就有这方面意愿的同学更是一个很好的舞台。而且这涉及到一个‘带头效应’,如果大家都懒散,自然没有多少人用心;但是只要有人认真做了,并且让大家感受到他的认真,那么整个集体便会自发地认真完成一件事。”商学院2009级学生负责人赵闯带领团队在光棍节做手绘筷子义卖,校内外反响极佳,课堂展演精彩,老师当堂给了满分。他后来告诉朱翠微老师,这次体验式教学活动极大地增强了班级凝聚力,在以后的集体活动中,他们班级可谓“所向披靡”。

韦洪发老师开始教“基础”课的时间不长,但他却体会颇深:“学生可能不喜欢约束,但是他们尊重自己认可的规范。”因此,他请全体学生参与课堂考勤、请假等系列规则的制定和表决,并严格实施,收到了普遍认可和良好效果。

引导学生,课堂变成“展示台”

“老师,我遇到了些麻烦,应该怎么办呢?”去年教过的一位学生突然给马克思主义学院吕航老师发来微信求助。吕航老师根据她掌握的实际情况,从多个层面,耐心地给学生提出建议。这件事也深深地触动了吕航老师,她说:“‘基础’课教学过程中,我有很多感受和很大触动。作为任课教师,首先要对教授的内容从心底里认同,展现一种认真的态度,对学生投入情感,与学生真诚交流。学生真遇到事情,就会选择并信任我们。”

课堂上,吕航老师鼓励学生走上讲台,分享他们对公德、职场、爱情、家庭等具体话题的所见所闻、所思所感。小品、音频秀、小作文等不同形式的展示方式,让学生真正参与到课堂当中。她认为,“基础”课的具体教学中,法律部分的知识更容易被学生看重,而其他部分则不容易抓住学生胃口。因此需要老师予以引导,导入情景,注重体验。

对此,强胜春老师颇有心得。为了丰富课堂教学形式,他围绕“中国梦-中国路”,邀请资深专家学者参与座谈,开拓学生视野,引导学生思考,增强体验效果。

关注学生,课堂内外“好故事”

“李老师的课十分耐听,她让理论课走下了高台,走进了日常,走进了学习和思考。案例,某种程度上也是一个好故事,一波三折,动人心弦,将知识和道理都融在其中,并引人思考,耐人寻味。李老师带领我们从案例出发,回头再看理论,自然印象深刻。现场的气氛好、效果好。”临床医学专业2015级王文聪同学说,无论是课上还是课下,李彦秋老师都鼓励他们思考,并愿意和他们讨论分享。

李彦秋老师认为,“基础”课教师是帮助学生进行角色转变的关键,引导学生从“孩子”转变为“半个社会人”,最终转变为“社会人”。“基础”课的整个体系下来,是在教会学生们思考“自己要成为什么样的人”—“国家、社会需要我成为什么样的人”—“我应该成为社会需要这样的人”—“成为这样的人要遵循这样的规范”。这个过程实际上是“教学相长”,学生们的反馈往往都能让人收获很多。能在教学中和学生成为朋友,让她有种职业的荣誉感。每次从“序”开始,她就和同学们探讨着学,以手写稿“我的大学”“理想的大学”和“大学的理想”开启她和学生的互动交流之旅。

在一个学生的“理想的大学”文中,李彦秋老师得知,这个成绩优异的学生,靠下岗的父母打零工艰辛度日,她考上大学后,身患顽疾的父亲为了不拖累家人,离家出走,杳无音讯。李彦秋老师不动声色地给予她更多关心和爱护,请她到家中吃饭,帮助她排解心中苦闷,并始终保持联系。如今,这个学生已经成家,并已在职攻读博士。

“我们的基础课教师以及其他思政课教师积极探索,言传身教,开拓创新,坚持全员全过程全方位育人。让正确的理论、科学的知识渗透到学习、生活的各个方面、各个环节,像盐一样,潜移默化地影响学生,融入学生的心田。”马克思主义学院院长韩喜平说,在促进学生‘成长成才-健康成长-成长发展’的过程中,老师们遵循思政课教育教学规律,顺应学生的成长发展需求,认真寻找学生愿意接受的新方法、新途径,打破课堂界限,在‘立德树人’的主渠道、主阵地上发挥并将继续发挥更好、更大的作用。